神のみぞ知る、だ 『幽霊狩人カーナッキの事件簿』

2017/09/16

ミステリともホラーとも区別の付けにくい『幽霊狩人カーナッキの事件簿/W.H.ホジスン/創元推理文庫』に登場する主人公、カーナッキはかなり変人なのだが可愛げのある憎めないやつだ。彼のキャラクタこそがこの作品の魅力だと言い切ってしまおう。

ミステリともホラーとも区別の付けにくい『幽霊狩人カーナッキの事件簿/W.H.ホジスン/創元推理文庫』に登場する主人公、カーナッキはかなり変人なのだが可愛げのある憎めないやつだ。彼のキャラクタこそがこの作品の魅力だと言い切ってしまおう。

物語は、カーナッキがかかわった怪奇現象を友人たちに語る形式で進められる。どうやらカーナッキは霊現象に詳しいらしく、度々不気味な屋敷に招かれては、館の主人を悩ませる奇怪な現象の調査解明を依頼される。任せておけとばかりに乗り込んでいくまでは心強いのだが、そのくせ調査を始めると、夜中に聞こえるささいな物音や蝋燭の不意に消える様を見てビクビクする。霊と対峙するに至っては恐怖に打ち震え、我慢できなくなると逃げ出してしまう。とても可愛い。

先端機器であるカメラを有効に活用した科学的調査をする一方で、これまた最先端の真空管をこともあろうか「電気式五芒星」なる怪しげな結界をはるのに使用する。自信満々で結界をはったはいいが、それが霊に破られやしないかと中でびくびくする。これまた可愛い。(ちなみに、ダゲールが銀板写真法を開発したのが1839年、エジソンが2極真空管を発明したのが1883年)

そうこうして最終的に謎をスパッと解決するのかと思いきや、あっさり「霊の仕業」で片付けてしまったり、友人の質問に「それはぼくにもわからない」と臆面もなく答える。おいおい、と突っ込んでしまうが可愛いので許しちゃう。

さて、このようなカーナッキの右往左往を理解するには、本作品が書かれた時代に関係があるに違いない。ここの収録されている短編は1910年代前半に発表されたもの。20世紀初頭であって、この頃は心霊科学の創成期、ちょっとしたブームだった。そもそも心霊科学が興るためには「科学」が確立されていなければならず、19世紀の自然科学の急速な発展が心霊科学萌芽の土壌となった。

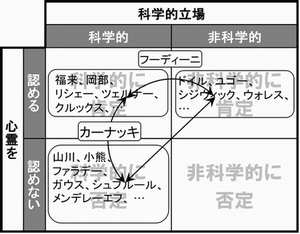

当時の考え方を強引にマトリクス化してみたのが右図だ。心霊を認めるかどうか、アプローチが科学的かどうか、で4つの領域に分けた。科学者を含めそれぞれの立場をとった人たちがいたわけだが、カーナッキはこのマトリクス内をさまよっている。おそらく大勢の普通の人たちはカーナッキと同じような立場だったのではないか。心霊現象に興味を持ち、科学的な証明を期待しつつも本音は霊を信じていてやはり怖い。カーナッキは大衆の代表であり、ちょっと先を行ってくれる人だったのだ。

当時の考え方を強引にマトリクス化してみたのが右図だ。心霊を認めるかどうか、アプローチが科学的かどうか、で4つの領域に分けた。科学者を含めそれぞれの立場をとった人たちがいたわけだが、カーナッキはこのマトリクス内をさまよっている。おそらく大勢の普通の人たちはカーナッキと同じような立場だったのではないか。心霊現象に興味を持ち、科学的な証明を期待しつつも本音は霊を信じていてやはり怖い。カーナッキは大衆の代表であり、ちょっと先を行ってくれる人だったのだ。

本書の発表当時には、オカルト対科学の対決を演じてくれるハラハラした読み物だったのかもしれない。それからおよそ100年経った今、古典として懐古的に味わうか、冒頭に述べたように微笑ましいカーナッキのキャラクタ物語として楽しむのがよいと思う。もしくは『シグザンド写本』や『サアアマアア典儀』に思いをはせるのも一興かも。

(本書は「本が好き!」を通じて東京創元社より献本いただきました)