ダーウィンの進化論のどこがヤバかったのか 『ダーウィン以来』

2017/09/16

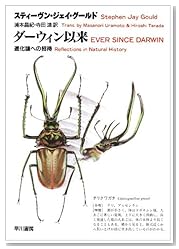

ダーウィン以来―進化論への招待

スティーヴン・ジェイ・グールド(浦本昌紀、 寺田鴻 訳)

ハヤカワ文庫NF

劇的なパラダイムシフトの一つとして挙げられるダーウィンの進化論。その発表時のいきさつについて、どうもぼくは勘違いしていたようだ。

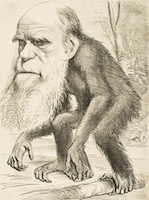

ダーウィンが進化論を唱えてから、かなりバッシング(今なら炎上か)があった。ヒトがサルから進化したなどとという侮辱的な考えに対する嫌悪感や、神がお造りになった生物が変化する(神は完全でない!)ことへの否定、攻撃だ。要するに「進化」そのものが拒否されたのだとずっと思っていた。ところがどうやらそうではないのだそうだ。もちろん上記のようなレベルでの異端迫害はあっただろう。しかしグールドが指摘するのは少し違う。進化に納得できないといった生易しいものではなく、ダーウィン進化論は、はるかに過激であってはならない主張だったのだ。

ダーウィンが進化論を唱えてから、かなりバッシング(今なら炎上か)があった。ヒトがサルから進化したなどとという侮辱的な考えに対する嫌悪感や、神がお造りになった生物が変化する(神は完全でない!)ことへの否定、攻撃だ。要するに「進化」そのものが拒否されたのだとずっと思っていた。ところがどうやらそうではないのだそうだ。もちろん上記のようなレベルでの異端迫害はあっただろう。しかしグールドが指摘するのは少し違う。進化に納得できないといった生易しいものではなく、ダーウィン進化論は、はるかに過激であってはならない主張だったのだ。

ダーウィンが唱えた進化論は何が、どこがヤバかったのか?

『種の起源』が発表された1859年当時、生物が進化するということは異端といえばそうなのだが、かなりひろまっていた異端だったようだ。偉大な博物学者たちはおおむねそれを認めていた。しかし当時の進化論とダーウィンのそれとは決定的な違いがあった。唯物論である。

他の進化論者たちは進化を、生命力とか、生物の努力とか、神の意志とか、何かと当時の常識的と結びつけた。ところがダーウィンは「突然変異」と「自然淘汰」とを打ち出し、神様の出る幕なんてないよ、と言ったのだ。西欧思想を真っ向から否定する考え方である。この1点こそダーウィンがそれまでの学者たちとの決定的な差だ。

以上のことが『ダーウィン以来』の第1章「ダーウィンのためらい」で詳しく語られている。今回、30年ぶりくらいだろうか、ふと読み返してみてとても面白かった(開いたのは小口が黄ばんだ単行本の上下巻)。若い頃はこんなことぜんぜん気にしなかったんだろうな。時間が経てば本をさらに味わえるものだ。

本書にはこのような話以外に進化論にまつわるあれこれのエッセイがつまっている。30年前の学説とは言え、グールドの達者な語り口にかかれば、ダーウィンや彼の進化論の本質が見えてくる。面白い。