ユーミンのキラキラの正体 『ユーミンの罪』

2017/09/16

松任谷由美の「星空の誘惑」にこんな一節がある。

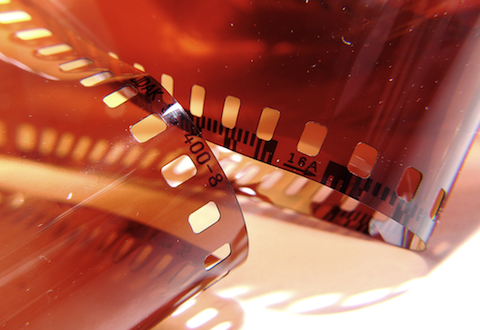

オレンヂのトンネルの中は

横顔がネガのようだわ

はじめてこの歌詞を聴いたときにはぶっ飛んだ。松任谷由美は天才だと思った。

若い人にはピンとこないかもしれないのでちょっと解説しておくと、写真がアナログの時代、カラー写真のネガフィルムはベースがオレンジ色だった。そこに明るいもの(人の顔とかね)は黒っぽく写し込まれている。

ナトリウムランプが照らし出すトンネル内のオレンジ色の空間、シルエットとなった運転席の彼を見つめたとき、その世界がネガのようだと言ったのである。誰がこんな表現を考え付けるだろうか。普段なーんにも思わずに通っているトンネルなのに。松任谷由美は天才なのである。

こんなことを思い出すほどに、ぼくはずっぽしユーミン世代である。ヤンタンで、「卒業写真」を聴いて大津びわ子が嗚咽した瞬間も覚えている。なものでそれなりに、特に若い頃は、ユーミンを聴いてきた。気分よく聴いていたのは確かなのだが、一方で何かひっかかるものを感じていたのも事実である。

『ユーミンの罪』を読んでその違和感を整理できたような気がする。本書は「ひこうき雲」から「DAWN PURPLE」まで、1973年から1991年までに松任谷由美が世の女性におよぼした影響を考察した一冊。「助手席性」「除湿機能」「永遠と刹那」などのキーワードでもって、それぞれの時代における「ユーミンとは何だったのか」を次々解いていく。結論を先走ればこうなる。

「ユーミンの歌とは女の業の肯定である」と言うことができましょう。もっとモテたい、もっとお洒落したい、もっと幸せになりたい……という「もっともっと」の渇望も、そして嫉妬や怨恨、復讐に嘘といった黒い感情をも、ユーミンは肯定してくれました。

ユーミンは女の曲、このあたりまえのことがよーくわかった。女の業を肯定するのと引換に、男の髄には染みてくることはなかったのだ。ではなぜユーミンを聴いたのか。それは、女の子が夢中になるのなら聴いておかねばという、ちょっとした不純な強迫観念が動機だったようだ。ユーミンを直接聴いたのではない、ユーミンと自分との間に「女の子」というワンクッションがあって、「女の子」に反射したユーミンを聴いていたのだ。これが違和感の正体だった。

ユーミン世代の女性なら、自分の半生を分析してもらいながら振り返ることができる一冊だろう。これを読んで若かりし頃を懐かしむのもいいんじゃないかな。